育休を取る予定だけど、ネット見てもいろんなことが書いてあってどう取るのが自分たちに一番良いかわからないと悩んでいませんか?

実は、育休の取り方で給付率、社会保険料の免除の期間に大きく関係します。

なぜなら、育休の取り方で給付率が上乗せされたり、社会保険料の免除される月数が変わったりするんです。

自分も近々子供が生まれる予定で育休を取得予定です。社会保険労務士の資格も持ち、仕事でも人事として従業員の育休の手続きに携わっています。

この記事では育休の質問例を交えながら解説し、育休のお得な取り方を紹介していきます。

今回の記事を読んでいただければみなさんの今後の育休の恩恵の最大化できる取得方法を知ることが出来ます。

複雑そうな育休を詳しく知ることで、育休中のお金の不安を取り除けるようになります。

給付率が変わる育休とは

育児休業給付金に上乗せされる出生後支援給付金です。こちらは2025年4月から始まりました。前回の記事にそもそも育児休業給付金とはどんなものか、出生後支援給付金のさわりの部分は乗せてありますので是非あわせて読んでみてください。

今回の記事では出生後支援給付金を詳しく解説していきます。

- 支給額は?

- 支給要件とは?

- いつからの人が対象なのか?

1.支給額は?

休業開始時賃金日額×支給日額(28日が上限)×13%です。

休業開始時賃金日額とはどういうものなのか疑問に思った方もいるかと思いますので解説します。こちらは名前の通り休業開始前の賃金によって決定されるものです。

原則として育児休業開始前6か月の給与を180で割ったものになります。 ※(給与は社会保険料など控除される前の総支給 賞与も除かれる)

こちらの13%を育児休業給付金の67%に上乗せすることで80%の支給になります。(夫婦ともに加算される)

更にこちらの出生後支援給付金も社会保険料は免除になる為、手取りベースであれば満額の支給になります。だいぶ大きい制度です。

ただ、支給要件をしっかり理解しないともらえなかったなどとなってしまいますので2の支給要件で詳しく解説します。

休業開始時賃金日額が10,000円(28日換算で28万円)の方が、産後パパ育休を28日取得した場合の例

・出生時育児休業給付金の支給額=10,000円×28日×67%=187,600円

・出生後休業支援給付金の支給額=10,000円×28日×13%=36,400円

両給付金の合計=224,000円(28万円の80%に相当)

実際に手取りベースで満額になるのか上の支給額の例をもとにシミュレーションを行ってみます。

総支給:280,000円

健康保険:13,874円

厚生年金:25,620円

雇用保険:1,540円

所得税:5,475円

住民税:11,600円

手取り額:221,891円

224,000円(両給付金の合計)-11,600円(住民税)=212,400円

212,400円÷221,891円=約96%

この通りほぼ満額が支給されることがわかると思います。該当する方は、次の支給要件をしっかり見てもらって育休を取得してもらえればと思います。

2.支給要件

雇用保険の被保険者の方が、育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、以下の要件を満たした場合に支給されます。

1.同一の子について、出生時育児休業給付金(産後パパ育休の別名)または育児休業給付金が支給される休業を(※)対象期間に通算して14日以上取得した被保険者であること。

支給額で上限を紹介したように14日~28日が上限です。

2.被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

(※)対象期間とは、次の期間をいいます。

・被保険者が父親または子が養子の場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。

・被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

配偶者が育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合に、本人のみの育児休業で支給要件を満たせるよう、例外として「配偶者の育児休業を要件としない場合」を定めています。

この例外は以下の場合に限定され、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。

- 配偶者がいない

- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

- 配偶者が無業者

- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

- 配偶者が産後休業中

- 上記1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることできない。(上記1~6以外の理由とは? 正当な理由で出生時育児休業、育児休業 、育児休業給付に該当しない場合)

3.いつからの人が対象なのか?

2025年4月以前から出生時育児休業を取得している方は対象になるのか?2025年4月1日に休業開始したものとみなして支給要件を確認します。

・被保険者が父親または子が養子の場合は、「令和7年4月1日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。

・被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合は、「令和7年4月1日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

※上記の期間に必要最低日数の14日以上育休を取得する必要があります。

社会保険料が免除になる条件とは?

前回の記事でも紹介しましたが改めて紹介します。こちらの条件を理解することで育休の最大な恩恵が受けられる取得方法がわかります。

給与に対しては以下2つが条件です。

- 月末に育休を取得する

- その月中に育休を14日以上取得する(同一月内の育児開始、育児終了に限る)

賞与に対しては以下の1つです

1か月を超える育児休業を取得した場合で月末が育児休業期間中である月の賞与が対象

育休を最大化出来る取得の仕方とは?!

- 35歳の夫と30歳の妻であり、出産予定日は6月29日。夫と妻2人とも育休を取得予定。 夫は1か月、妻は1年取得する予定

- 夫の賞与は6月支給

- 14日以上産後パパ育休を取得する

- 休日から育休を取得する

- 月末から育休を取得する

- 育休を取得する月が賞与月であるならば一か月を超えて取得する

1.14日以上産後パパ育休を取得する

こちらは出生後支援給付金の支給要件を満たすためです。

2.休日から育休を取得する

この図のように育児休業給付金は休日の日も貰うことが出来るので可能であれば休日の日も絡めて育休を取得するようにしましょう!

例:土日休みであれば土曜から取得し日曜まで育休を取得出来たらベストですね。年末年始などを絡めて取るのも育児休業給付金を多くもらえる方法となります。

※休日だけで育休を取ることはできないので注意しましょう。

3.月末から育休を取得する。

こちらは先程説明した社会保険料免除の条件を満たすためです。社会保険料は結構金額大きい税金なのでこの月末からの取得は意識しましょう。

こちらに関連する内容を質問形式で紹介します。

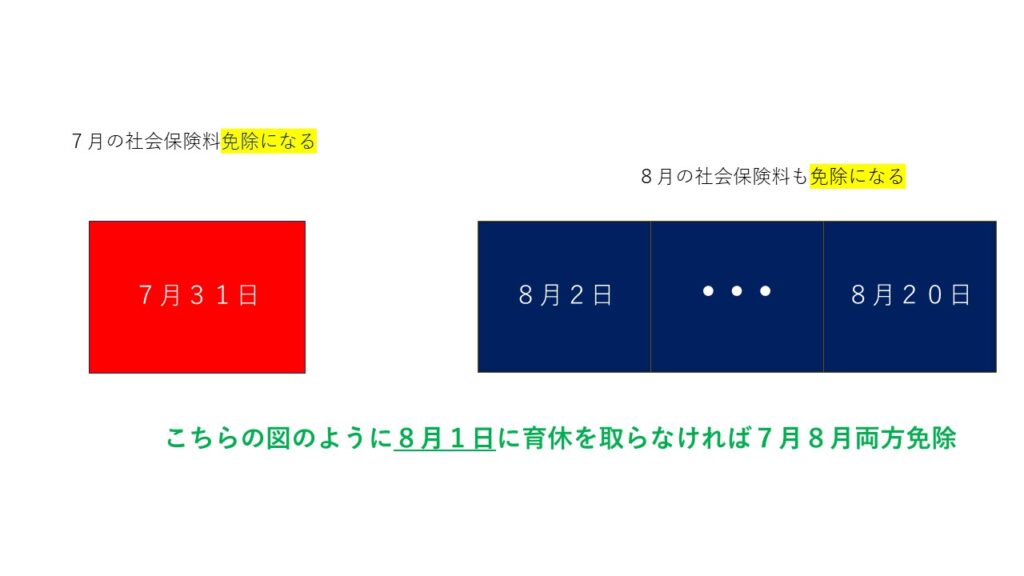

7/31~8/20まで育休を取得したら7月と8月の社会保険料が免除になるのか?

結論から発表しますと、7月のみしか社会保険料は免除になりません。

この理由は、上記で説明した免除条件である『その月中に育休を14日以上取得する(同一月内の育児開始、育児終了に限る)』このカッコ内の分が今回のケースに大きく関わっています。

上記の育休の取得の仕方では、8月に14日以上取得してますが月をまたいでいる、月末に取得していないため、7月のみしか社会保険料は免除になりません。それでは、どうすれば7月8月共に社会保険料を免除に出来るのでしょうか?

この図の取り方であれば7月8月で免除が可能です。産後パパ育休は二回に分けて取得が可能なためこちらの取得の方法をおすすめします。

- 6/30~7/31まで育休を取得したら7月支給の賞与に対する社会保険料は免除になるか?

- 6月、7月の給与に対する社会保険料は免除になるのか?

1.賞与に対しての社会保険料は?!

こちらの図のように1か月を超えて育休を取得しているので条件クリアです。

もう一つの条件の賞与支給月の月末に育休を取得しているので、7月15日支給の賞与の社会保険料は免除になります。

2.給与に対する社会保険料は?!

こちらの質問では7月8月共に月末育休取得しているため両方の月社会保険料は免除になります。

最後に…

今回は育休を取得する際に支給を最大化する方法を紹介していきました。最近では男性の育休取得率も上がってきて考え方も変わってきています。

育休も取り方によって給付率は変わります。今回の記事を読んでいただき最大化できる取得をしていただきたいです。

ただ最後に一点気を付けていただきたい点があります。

このような記事を書きましたが、育休はあくまでも育児のための休みです。男性側が最大化するためだけに女性側に何も相談なしで日程を決めないようにしていただきたいです。ご夫婦で相談の上育休の日程を決めていただきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

コメント